LLMを活用したDX/AI人材育成研修

AIを単なるツールとして学ぶのではなく、実際の業務で成果を出すための“使いこなす力”を育てる研修です。

生成AIを活用しながら論理的思考や課題解決力を鍛え、現場に直結するスキルの習得を目指します。

操作方法にとどまらず「なぜ必要か」を考え抜くことで、社員一人ひとりが自走できる力を身につけます。

人材不足時代に求められる、即戦力を育てる実践型プログラムです。

研修後に身につく業務一例

| AIを初めて導入する企業様(基礎編) | 応用編 |

|---|---|

| 問題・課題解決のスピードUP ブログ作成 メール作成 メール返信 資料の要約 業務の洗い出しとタスク化 簡易マニュアル作成 営業トーク開発 マーケティング資料作成 タスク管理とスケジューリング リサーチと報告書作成 | 問題・課題解決のスピードUP ブログ・LINE ・ Instagram作成 メール作成 企画書作成 契約書作成 コーチング・カウンセリング マニュアル作成 スライド作成 営業トーク開発 営業資料作成 マーケティング資料作成 タスク管理とスケジューリング リサーチと報告書作成 大量文章と画像要約 議事録作成 |

研修の内容一覧

- AIを初めて導入する企業様(基礎編) 1日目

- AIを初めて導入する企業様(基礎編) 2日目

- 応用編 1日目

- 応用編 2日目 GASの場合

- 応用編 2日目 VBAの場合

- COPILOT実践編 1日目

- COPILOT実践編 2日目

●現在主力のLLM

・ChatGPT・Geminiをはじめ現在主力となっているLLMの特徴を捉え業務での活用方法を学びます。

●多段階式プロンプトと分かりやすい文章

対話型のプロンプトでの質問・応答から、アイデア出しからWBSまでのプロセスと資料作成の為の文章作成や報告書を作成する為の文章の作り方また、作成した資料・文章の修正の仕方のポイントをつかみます

●テンプレートプロンプト(背景の付与)

#役割#依頼#条件#参照#実行シナリオ

より深いプロンプトエンジニアリングの作り方を学び、ご自身の欲しい回答を得る精度を高めます。

演習を通じ、研修中にプロンプト作成のコツを習得します。

・LLMにプロンプトを作成してもらう

・作成したプロンプトの共有方法

●演習

●質疑応答

●具体的演習項目例

・録音データの保存方法と議事録作成

・録音データからの思考の整理

・録音データからのマニュアル作成

・DeepResearchを活用した情報収集と資料作成

●NotebookLMの活用方法

・暗黙知の形式知化

・人材育成への活用の仕方

●LLMを業務の問題解決に活用する

論理的な思考・分析・ロジックツリーをLLMを活用しながら作成し、その精度を実感していただきます。

●MECE

●3つのロジックツリー(What・Why・How)

3つのロジックツリーの役割を学び、LLMを活用し、日々の問題解決に対しての論理的な思考での解決の筋道を学びます。

●LLMを業務の問題解決に活用する

フレームワークによる意思決定のプロセスにLLMを伴走者とした時の生産性の高さを実感いただきます。

●質疑応答

●問題解決手順の解説と手順に沿った演習

これまで個人でもしくは組織で行ってきた問題解決をLLMを伴走として活用していただいた時の精度を習得いただきます。

・MECEを使った要因分解プロンプト

・ロジックツリー等の構造化表示のプロンプト

・要因分析プロンプト

・解決策の列挙のプロンプト

・解決策の優先順位(基準設定)のプロンプト

・WBSによるタスク化プロンプト

・リスク回避策プロンプト

●演習によるLLMを活用した創造的問題解決実践

・MECEで抜け漏れのない質問構成

・問題の構造理解と本質的な原因を深堀りする

・意思決定の基準をLLMで考える

・より実践可能な計画を立てる

・リスク回避を考えて成功確率を高める

・PREP法で伝わる報告書を作成する

●思考法(演繹法・帰納法・水平思考・仮説思考・弁証法・抽象化・制約理論)×LLMで考える力と創造力の開発

● プロンプトテンプレート化と共有

・「AI質問辞書」づくり

●質疑応答

●まとめ

●データ活用の内製化:

GASの場合

1.イントロダクション(15分) 10:00~10:15

・研修の目的と到達目標の確認

・GASとは?できること・活用事例の紹介

2.はじめてのGASプログラミング10:15~11:00

・スプレッドシートからスクリプトエディタを開く

・基本構文(変数、ログ出力、関数)

3.Googleフォームとスプレッドシート連携 11:00~12:00

ハンズオン:アンケートフォームの作成と自動連携

・Googleフォームの作成(簡易アンケート)

・フォーム回答の自動収集設定

・スプレッドシートへの連携

4.お昼休憩 12:00~13:00

5.自動化とダッシュボード構築13:00~14:30

アンケート自動集計システムの構築

ハンズオン:リアルタイムダッシュボードの作成

・集計用ダッシュボードシートの設計

トリガーと通知機能の実装

ハンズオン:自動実行と結果通知

・トリガーの種類と設定方法

・GmailやChatへの通知機能

6.実習:【第3部】実践演習と応用 14:30~16:00

社内FAQ・アンケートシステムの構築

総合演習:実務で使えるシステムを作る

課題:社内アンケート自動集計システムの完成

・Googleフォームで社内アンケートを作成

・回答を自動収集・集計

・ダッシュボードで可視化

・定期実行で毎日更新

・週次レポートをメール送信

講師がサポート:

・コードのデバッグ支援

まとめと次のステップ

●データ活用の内製化:

VBAの場合

1.オープニング・研修概要説明(30分)

・研修の目的と到達目標の共有

・Copilotの概要と基本的な使い方

・CopilotChat

・VBAコード生成のためのプロンプト例

2.Copilotを使ったVBA基礎構文の学習(60分)

・条件分岐(If文・Select Case文)

・実務シナリオでの条件分岐例

・Copilotによるコード生成と解説

・Copilotを使ったデバッグとエラー対処

3.定型作業の自動化実装(60分)

・データコピーの自動化

・シート間・ブック間のデータ転記

・Copilotによるコード生成

・データ集計の自動化

・合計・平均・条件付き集計

・ピボットテーブルの自動生成

・グラフ化の自動化

・各種グラフの自動作成

・グラフのカスタマイズとレイアウト調整

4.休憩(10分)

5.WordやPowerPointとの連携による報告書自動生成(70分)

・Office連携の基礎知識

・Copilotでの連携コード生成方法

・Word連携:報告書の自動生成

・Excelデータの差し込み

・書式設定と体裁調整

・PowerPoint連携:プレゼン資料の自動生成

・スライドの自動作成

・グラフ・表の挿入

・レイアウトの自動調整

・実践的な報告書生成システムの構築例

6.総合演習(40分)

・演習課題

・Excelでのデータ集計→Word報告書出力

・またはExcelデータ→PowerPointプレゼン作成

・演習成果の共有(任意で数名発表)

7. 質疑応答・まとめ(10分)

1.AI時代における生産性向上:基礎と原則 (0.5時間)

・イントロダクションと研修の目的

・AIツールの役割と原則:AIを「作業代行」ではなく「伴走者」として捉えるための心構え

・使用上の倫理リテラシーの確認

2. 生成AI活用スキル:プロンプトエンジニアリング実践(2時間)

・録音データの活用法(会議・打ち合わせ・面談):文字起こし→プロンプト→要約のデモンストレーション

・文字起こしたデータの評価と改善

・多段階式プロンプトの作り方(基本編):依頼・質問・応答・出力形式、明確な指示による応対型プロンプト

・テンプレートプロンプトの作り方(応用編):#役割 #依頼 #条件 #参照 #実行 のシナリオを型にして精度の高いプロンプトを作成

・プロンプトを作るプロンプト:目的を伝えるとAIが最適なプロンプトを生成する「メタプロンプティング」の実践

3.事前ヒアリングした業務課題の改善 (2.5時間)

・事前にヒアリングした業務課題をもとに、生成AIを活用した具体的な解決策を検討・提案

・参加者は自社の課題を題材に、AIの活用イメージを構築し、業務改善や効率化への応用方法をまとめて発表

・実践を通じてAIの可能性と自社適用の視点を養成

・Wordでの自動文書生成・要約

・PowerPointでのスライド構成提案

・Excelでのデータ分析・グラフ作成

・Outlookでのメール作成支援

・Teamsでの会議準備・議事録作成

- ビジネス文書作成・伝達力強化 (2時間)

・報告書の作り方:AIに報告書の下書きを作成させるためのプロンプト作成演習

・ストーリーライン・区構図文法・PREP等

・相手にとって分かりやすい効率的なマニュアル作成手順

・区構造文法を用いた構造化された文章の作成

・効果的な説明技術:PREP法を使った短時間での分かりやすい説明演習

・ピラミッドストラクチャーと、ビジネス文書(メール、報告書)への応用

・AIによるアイデア出しの工夫・思考の枠を広げたプロンプト

・改善:60点→100点のプロンプト。生成されたものや作成したものを更に高めるためのプロンプト

- データ分析とVBAの活用 (1時間)

・ビジネスデータ分析の基本

・Excelでのデータ処理自動化におけるVBAの立ち位置と、AIによるVBAコードの作成支援

- 問題解決・意思決定のための思考フレームワーク (2時間)

・問題解決手順・弁証法:課題(テーゼとアンチテーゼ)から、より高い次元の解決策(ジンテーゼ)を導く弁証法的思考

・アイデア出し:AIとの対話を通じた多角的なアイデア出し演習

・意思決定の仕方と基準設定:意思決定時の基準を生成AIに考えてもらう

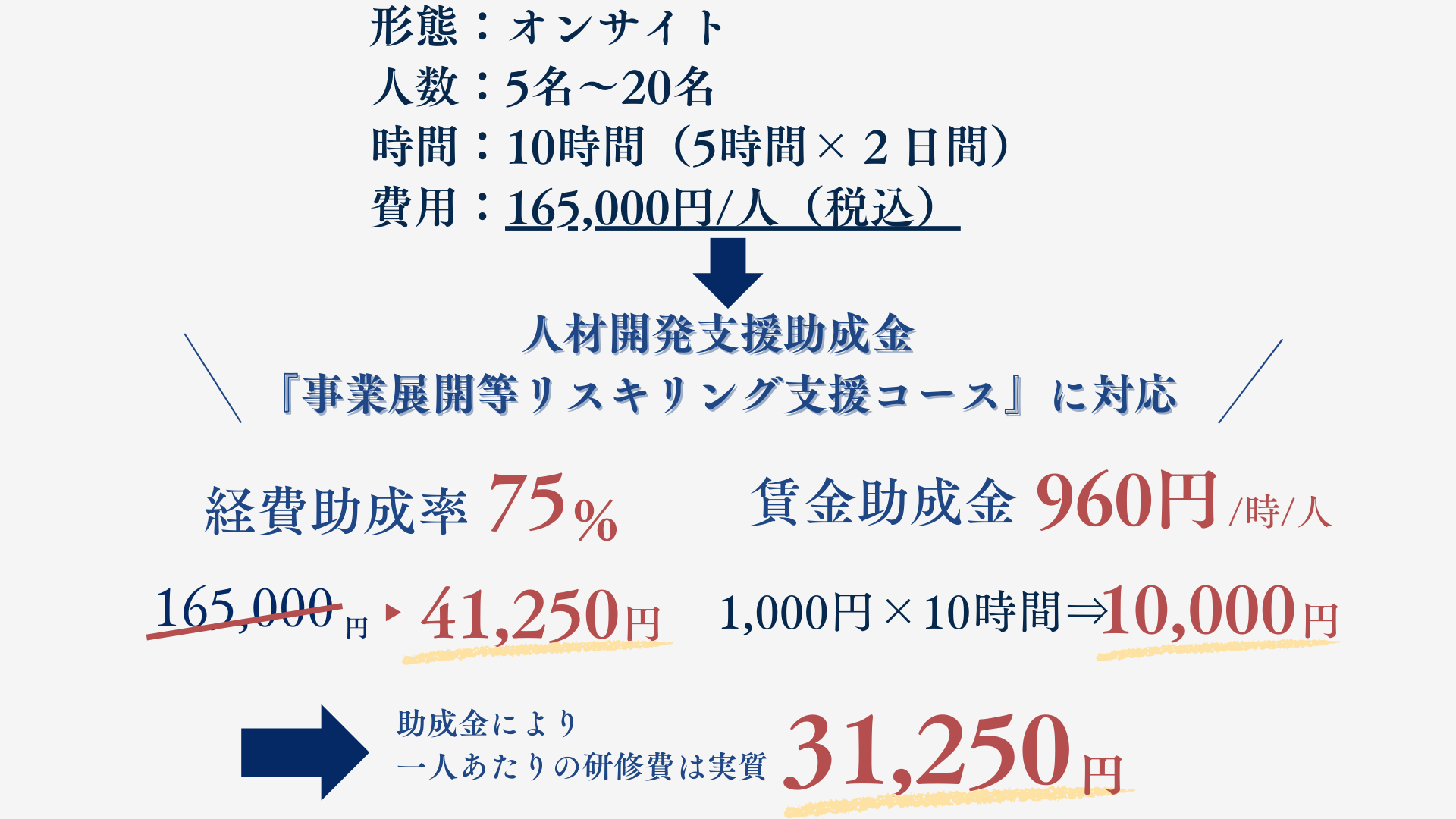

研修概要と料金

さらに中小企業をアップデートする

4つの力の提供が可能